Es posible que tres entradas sobre un religioso aburran a cualquiera, lo sé, pero ya que he empezado déjenme hablarles un poco más de Simeón y explicarles por qué a nuestro santo le dio por el «estilismo» (subirse a una columna, quiero decir). Para ello lo mejor es recurrir a la Leyenda dorada, todo un clásico de la hagiografía medieval, escrita en el siglo XIII por Santiago de la Vorágine. Con su permiso y el de Dios reproduzco el capítulo en el que se narra la historia del santo en cuestión. Perdónenme las libertades estilísticas (en este caso me refiero al estilo, no a la columna), pero es que lo he traducido del inglés y ya se sabe (consulten the Golden Legend para leer el original)…

“San Simeón nació en Antioquia (actualmente Antakia, en Turquía) a finales del siglo IV. Ya desde pequeño apuntaba maneras y en plena adolescencia se alistó a un convento dispuesto a darlo todo por Dios nuestro señor. Sin embargo, y aunque en un principio le gustó, pronto comenzaron a resultarle insuficientes los madrugones, los ayunos y las otras penurias propias de la vida monástica. Él necesitaba más caña, y solo cuando sentía el placentero dolor de atarse una cuerda espinosa alrededor de la cintura entendía cuál era el ingrato camino que Jehová había trazado para él.

Se dice que san Simeón fue el creador del cilicio, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí que podemos asegurar es que este sus invenciones para mejorar el autotormento no fueron muy bien vistas por sus coetáneos. Cuando el abad descubrió los suplicios que el joven santo se infringía en la soledad de su celda, decidió expulsarle del convento. En realidad no le importaba demasiado lo que los monjes hicieran o dejaran de hacer en la intimidad, supongo, pero le daba miedo que los otros hermanos se animasen y también se pasasen al sado-maso.

De esta forma, ya sin las obligaciones propias de pertenecer a una comunidad, san Simeón pudo dedicarse por entero a lo que más le gustaba: la mortificación. Durante días vagó sin rumbo por el desierto realizando ayunos extremos, pero sólo cuando llegó a una cueva lo suficientemente oscura, húmeda y fría sintió que había encontrado su lugar en el mundo.

Hoy en día un personaje así sería un loco ignorado, pero no sucedía lo mismo en el siglo V, cuando la religión era lo más mainstream que había. En todos los rincones del Imperio bizantino no se hablaba de otra cosa y, lentamente, una multitud de peregrinos, enfermos y tullidos fueron acercándose a la cueva de san Simeón para aliviar sus angustias. Sin embargo, estos hombres molestaban las profundas meditaciones de nuestro santo. Le pedían todo el rato ser sanados, confortados o escuchados y tomaban como reliquias cualquier cosa tocada por sus manos, trastocando el ya de por sí nublado entendimiento de nuestro mártir.

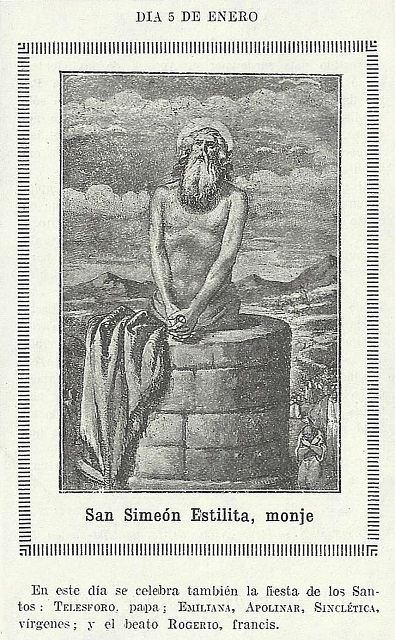

San Simeón, que era un santo al fin y al cabo, soportó con paciencia estas visitas inoportunas. Sin embargo, cuando por enésima vez le interrumpieron el padrenuestro pidiéndole que bendijese algún muñón, decidió que había llegado la hora de acabar con aquella falacia. Pidió a la muchedumbre que levantasen una columna para poder rezar a gusto y allí subió para estar más cerca de Dios y un poco más lejos de sus molestos seguidores. Más tarde se subió a otra más grande y (no entiendo bien el inglés en este punto) tal vez otra más grande aún desde la que, apartado de los pecados y las mentiras humanas, pudo entregar el resto de su vida a orar a Dios nuestro señor que era, además del tormento, lo que le más le gustaba en la vida.” (continúa)

Lo que dios dice al ermitaño (por si no se lee) es: «medita, hijo mío, medita y rézame. Rézame mucho… que yo, ser omnipotente y supremo, no tengo otra cosa mejor que hacer que vigilar cada uno de tus actos… ¡no te jode! Desde luego… ¡Esta gente!… lo que no se les ocurra a ellos…»

¿Dónde se encuentra este lugar?

Esta obra está bajo una

licencia de Creative Commons.

Categorías:Lugares, Oriente Medio, Siria

Deja un comentario